Cet article expose des travaux portant sur le « statut de réalité » des descriptions sociologiques et les caractéristiques du langage commun. A l’aide d’un modèle théorique, appliqué à des exemples d’expressions particulières (Saleté-propreté et Insécurité), la chercheuse met en lumière le risque que représente le fait de négliger la nature de la « réalité de sens commun » et montre en quoi sa prise en compte permet de modifier le « cadre d’interprétation » de la problématique étudiée.

** Les notes situées à la fin de l’article sont également accessibles en pdf: ici

L’ethno-méthodologie et les ethno-recherches ne s’intéressent qu’à ce qui se passe réellement dans le monde. […]. Nous cherchons à connaître les productions du monde, les pensées et les accomplissements des gens.

En tant que chercheurs, évitez d’être si brillants que vous pensiez à des choses qui ne se sont pas encore produites : cherchez la pensée humaine présente dans le monde. Essayez de capturer ces pensées que d’autres ont mises en mot, des pensées que même vous et moi pouvons saisir et que d’autres comprennent déjà très clairement.

[Rose, 1993, p. 40]

La rédaction de cet article a été motivée par un échange avec Pascal Nicolas-Le Strat [1], à propos d’un texte en cours d’écriture dont je livre ici un extrait, dans lequel il aborde la question de l’invention par les chercheurs de « termes spécialisés » :

Nommer avec un terme différent que celui véhiculé par le langage courant n’a évidemment rien d’anodin car ce geste a pour visée de requalifier une part de réalité […] en vue de la constituer comme terrain de recherche. La désignation dans des termes spécialisés (ceux de la recherche en science sociale) affecte le mode d’existence de cette réalité, et elle le fait évidemment en fonction des attentes du chercheur. Désigner, nommer, définir contribuent à « ré-inventer » une réalité, afin de la faire exister dans l’intérêt professionnel du spécialiste. L’objet doit être suffisamment caractérisé pour pouvoir être étudié. Il s’agit de faire la part entre ce qui sera pris en compte et ce qui restera ignoré. Sous sa nouvelle désignation, cet « objet » sera en quelque sorte « habilité » par l’institution sciences sociales, et accrédité comme sujet légitime de savoir.

Le chercheur aurait donc grand tort, sur un plan épistémologique, d’oublier qu’il réinvente (qu’il invente pour son compte propre, dans son intérêt de spécialiste), pour une part, la réalité qu’il tente d’appréhender.

Cette lecture m’a inspirée un court texte, présenté dans la première partie de l’article, qui propose un éclairage sur les « procédés » par lesquels les chercheurs parviennent à « inventer la réalité ».

Le statut de « réalité » des descriptions sociologiques et les caractéristiques du langage commun ont fait l’objet des recherches que j’ai menées dans le cadre de ma thèse [Bodineau, 2017], fondées sur des théories traitant de la construction du sens commun et de la perception commune de la « réalité » [2]. Selon ces théories, les chercheurs ont recours aux procédés par lesquels les individus ordinaires attribuent la qualité de « réalité objective » aux constructions sociales qu’ils élaborent pour donner sens au monde dans lequel ils vivent.

Ces questions se sont posées pour moi d’une manière particulière, car je me suis trouvée véritablement aux prises avec ces phénomènes de sens et j’ai longuement éprouvé les difficultés qu’ils représentent pour les chercheurs. Au cours des premières étapes de mes travaux, portant sur l’étude des résultats d’une enquête à laquelle j’avais participé (ayant pour thème la « propreté des espaces publics »), j’ai décelé une « confusion de sens » qui m’incitait à considérer que les résultats n’étaient pas conformes à la « réalité ». Cependant, le raisonnement des enquêteurs semblait rapporter fidèlement les propos recueillis au cours des entretiens. Sur quels critères fallait-il alors fonder le « statut de réalité » et la validité des résultats ; et quelle était la nature de cette « confusion » ? (Cf. Bodineau, 2010).

C’est donc la « confusion de sens » qui a formé le nouvel objet de mes recherches. Grâce à l’apprentissage progressif des théories mentionnées, exposées brièvement dans la seconde partie, les travaux ont permis d’établir que cette « confusion » était précisément le mode de construction du sens commun. (Cf. Bodineau, 2017, p. 51-90).

Ces recherches ont abouti à l’élaboration d’un modèle d’analyse, nommé Modèle méta, qui sera présenté dans la troisième partie. Celui-ci vise à identifier les composantes de la « confusion de sens », afin d’établir le mode de construction du sens attribué à une situation particulière. Outre les connaissances qu’elles apportent sur le plan théorique, ces analyses modifient le « cadre d’interprétation » de la problématique étudiée et montrent le risque que représente le fait de négliger la nature de la « réalité de sens commun ». (Cf. Bodineau, 2017, p. 92-110).

Ce long travail de recherche m’a permis de prendre conscience de la portée de ces questions et de la responsabilité qui incombe aux chercheurs dans ce domaine. Remplacer un mot du langage courant par un autre ne réfère plus à la même « chose » ni au sens que les personnes lui attribuent. Le fait qu’un terme soit inventé ne présente pas d’inconvénient, tant qu’il reste dans l’univers et pour l’usage de ceux qui l’ont créé. Le problème, comme le souligne Pascal Nicolas-Le Strat, apparaît lorsqu’il se répand hors de son univers d’origine et recouvre le mot initial. Il y a alors « substitution », c’est-à-dire effacement de la réalité des situations et des personnes qui faisaient usage de ce mot « confisqué ». En inventant des « réalités », plutôt qu’en s’attachant à décrire les « réalités du monde », les chercheurs contribuent à cet effacement, qui se produit également par l’introduction dans le langage courant du vocabulaire issu des sphères institutionnelles et médiatiques.

La dernière partie de l’article présentera les analyses produites (à l’aide du Modèle méta) à propos d’un de ces termes, celui d’« insécurité », qui a formé le thème d’une seconde enquête. Ces analyses montrent que l’usage de ce mot, en induisant la notion de « délinquance » (elle-même problématique) et celle de « criminalité », introduit une ambiguïté embarrassante dans la définition des « problèmes » qu’il s’agit d’appréhender. (Cf. Bodineau, 2017, p. 526-544).

1- Le statut de réalité des descriptions sociologiques

On pourrait dire que la vocation du travail scientifique est de créer des « réalités » différentes de celles qui sont vécues au quotidien par les acteurs sociaux. Mais comment peut-on expliquer le fait que des chercheurs, dont le travail consiste précisément à étudier la « réalité sociale », puissent confondre leurs fabrications avec la « réalité » telle qu’elle est perçue dans le « Monde de la vie » ?

Le Monde de la vie et le sens commun

Les théories relatives à la construction du sens commun s’attachent à caractériser les procédés par lesquels les humains parviennent à construire et à maintenir le monde qui les entoure, sous la forme d’un monde « ordonné » et pourvu de significations. Autrement dit, les procédés par lesquels ils attribuent à cette construction sociale le statut de « réalité objective » :

[…] le champ d’observation du chercheur en sciences sociales – la réalité sociale – a une signification spécifique et une structure pertinente pour les êtres humains vivant, agissant et pensant à l’intérieur de lui. Par une série de constructions du sens commun, ils ont présélectionné et préinterprété ce monde qu’ils expérimentent comme la réalité de leur vie quotidienne. [Schütz, 2008, p. 79].

En tant qu’individus appartenant à ce monde, les chercheurs partagent la perception commune de la « réalité ». Les matériaux de recherche, en particulier les entretiens, sont le plus souvent considérés comme des « échantillons de réalité », alors qu’il s’agit d’échantillons de « discours ». Un discours n’est pas une simple saisie de la « réalité » quotidienne. Il ne décrit pas « ce qui est », il fournit la description de la manière dont « ce qui est » apparaît aux personnes qui s’expriment, la manière dont elles le vivent, et le sens qu’elles lui attribuent. Selon la théorie des types logiques, le « discours » qui forme les matériaux de recherche porte sur les évènements de la vie courante. Il se situe à un niveau méta par rapport à ces évènements et constitue de ce fait un « ordre de réalité » différent. Les entretiens fournissent donc un échantillon de « constructions sociales ».

Or, dans l’« attitude naturelle » de la vie quotidienne, nous considérons les constructions sociales comme équivalentes à « ce qui est », elles constituent ce que nous appelons « la réalité » :

Notre expérience du monde repose sur l’ordonnancement des objets de perception selon des classes. Ces classes sont des constructions de l’esprit et appartiennent donc à un ordre de réalité tout à fait autre que celui des objets eux-mêmes. Les classes ne sont pas formées seulement d’après les propriétés physiques des objets mais surtout d’après le sens et la valeur qu’elles ont pour nous. […] L’appartenance de classe d’un objet s’appelle sa « réalité » […]. [Watzlawick et al., 1975, p. 120].

Les productions des chercheurs, formulant leur analyse de ces « discours », sont donc des « discours de discours » qui forment un étage et un « ordre de réalité » supplémentaires [3]. Cette affirmation n’est pas que théorique : les mêmes mots n’expriment pas la même « réalité » selon les contextes formés par ces différents niveaux de discours. Par exemple, quand une analyse sociologique énonce que tel élément « produit » ou « provoque » tel autre, ces verbes ne se réfèrent pas à une action concrète (observable dans le monde physique), ils se réfèrent à un raisonnement qui lie deux éléments conceptuels.

Dans la vie courante, nous n’avons aucun besoin de nous préoccuper de l’existence de ces différents niveaux. Nous nous exprimons et agissons à tout instant dans un contexte donné, un « cadre d’interprétation » que nous avons en commun avec les personnes avec lesquelles nous communiquons et interagissons. Les « constructions sociales » qui forment le « Monde de la vie » sont suffisamment partagées pour constituer une référence commune, à laquelle il est possible d’attribuer la qualité de « réalité objective » :

Dès qu’on réfléchit, il devient évident qu’une chose n’est réelle que dans la mesure où elle répond à une définition du réel – et ces définitions sont innombrables. Nous pouvons exprimer cette idée par une simplification extrême : le réel est ce qu’un nombre suffisamment grand de gens sont convenus d’appeler réel – sauf que ce fait est d’habitude oublié, que la définition convenue est « chosifiée » (c’est-à-dire qu’elle devient à son tour une « chose ») et, pour finir, est vécue comme ce réel objectif « à l’extérieur », que seul, semble-t-il, un fou pourrait ne pas voir […]. [Watzlawick et al., 1975, p. 117-118].

Cette confusion des niveaux logiques (entre la « chose » et le « sens de la chose ») n’est donc pas une anomalie dans la vie courante, mais elle forme un redoutable point critique dans le cadre des travaux scientifiques :

Dans tous nos travaux, et surtout au niveau de la recherche, nous sommes perpétuellement confrontés à la hiérarchie des niveaux logiques, ce qui fait que les dangers de la confusion de niveaux sont omniprésents, avec leurs conséquences embarrassantes. [Watzlawick et al., 1975, p. 25].

Les constructions des sciences sociales

Quand les chercheurs attribuent le statut de « réalité » aux entretiens qu’ils recueillent et à leurs propres « discours », ils ne font rien d’autre que ce que nous faisons dans la vie quotidienne. Mais, comme le souligne Alfred Schütz, ils confondent ainsi la « réalité » telle qu’elle se présente dans le « Monde de la vie » avec la « réalité » qui prévaut dans le monde scientifique. Ils négligent le fait que ces deux « réalités » ou « objets de pensées » ne sont ni équivalents, ni compatibles. Ils sont, là encore, situés à des niveaux logiques différents, le second se rapportant au premier :

Les objets de pensée construits par le chercheur en sciences sociales, afin de saisir la réalité sociale, doivent être fondés sur des objets de pensée construits par le sens commun des hommes vivant quotidiennement dans le monde social. De la sorte, les constructions des sciences sociales sont, pour ainsi dire, des constructions du second degré, c’est-à-dire des constructions de constructions faites par les acteurs sur la scène sociale. [Schütz, 2008, p. 79].

Ces considérations m’ont amenée à me poser la question de la définition de la « situation étudiée ». Au cours de mes recherches, je l’ai longtemps considérée comme équivalente aux évènements de la vie courante. Or, si l’on peut considérer que les conversations courantes portent sur les activités de la vie quotidienne, ça n’est pas le cas dans le contexte des entretiens d’enquête. Le plus souvent, il n’est pas demandé aux personnes de s’exprimer à propos de leurs activités, mais à propos d’un « problème » ou d’un « phénomène social », déjà identifié et déjà socialement construit.

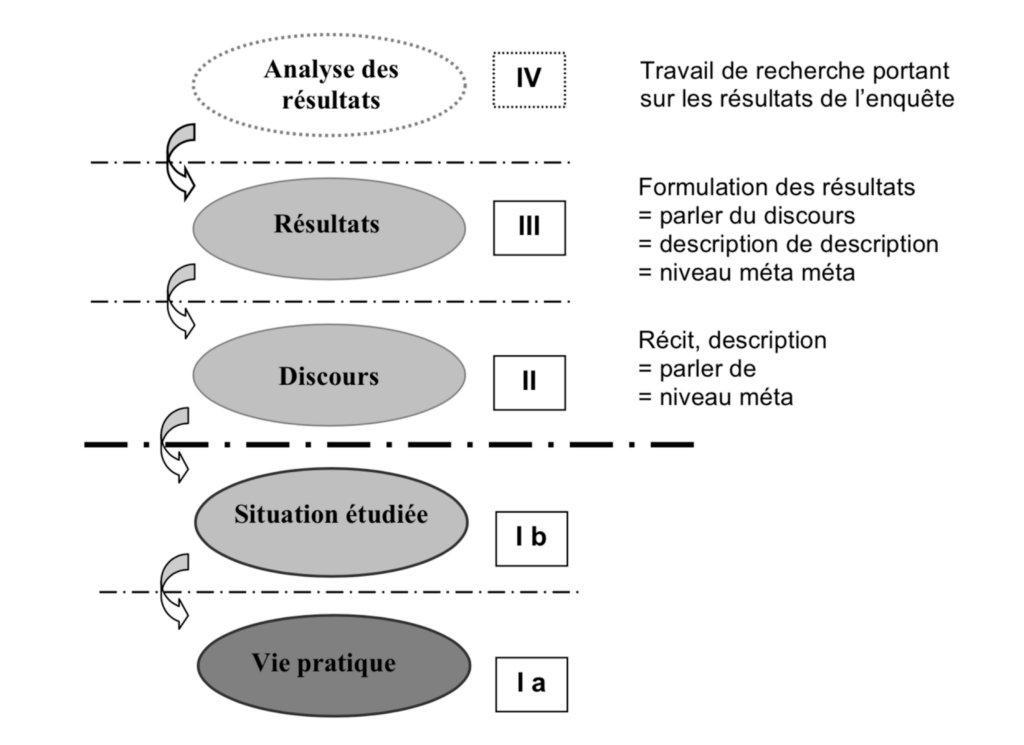

La « situation étudiée » constitue donc un niveau distinct de celui qui correspond aux évènements de la vie courante. Pour rectifier la gradation des différents niveaux que j’avais établi précédemment (cf. Figure I), j’ai nommé « niveau I-b » celui correspondant à la « situation étudiée » et « niveau I-a » celui correspondant à « la vie pratique » (que l’on pourrait aussi nommer « niveau 0 »).

Tous les éléments que les chercheurs manipulent et produisent sont donc des « objets de pensées ». Sans cette conscience de l’« ordre de réalité » auquel ils appartiennent, les chercheurs se trouvent placés dans une situation de confusion qui se produit à tous les « étages » du travail de recherche : depuis la définition de la « situation étudiée » (niveau I-b de la Figure I), jusqu’au « statut » accordé aux résultats produits (niveau III), en passant par le « statut » accordé aux matériaux collectés (niveau II).

Au premier « étage » (définition de la situation étudiée), les chercheurs courent le risque (relativement connu et critiqué) de prendre pour « objet » de recherche, des « faits » auxquels ils attribuent le statut de « faits bruts » ou « réalité objective » et, ce faisant, ils se dispensent de soumettre à l’analyse les constituants qui ont permis de définir certains évènements en tant que « problèmes » ou « phénomènes » sociaux. Ils se placent ainsi dans le cadre des définitions sociales dominantes et se privent de la possibilité de s’en distancier pour les étudier.

Au second « étage » (étude des matériaux collectés/discours), en considérant les propos issus des entretiens de recherche comme des « échantillons de réalité », les chercheurs croient accéder là encore aux « faits bruts » qu’ils souhaitent étudier. Ils peuvent ainsi occulter le fait que le monde social est un monde dans lequel les humains ont attribué une signification aux objets qui les entourent, aux actions qu’ils entreprennent et aux évènements qui s’y produisent.

Parvenus au dernier « étage » (production des résultats), ils pourront analyser pour leur propre compte les « données » recueillies, leur attribuer diverses significations et produire ainsi leur propre « objet de pensée ». Il suffira de recourir une fois encore au procédé de sens commun déjà décrit, pour que cet « objet de pensée » acquière lui aussi le statut de « réalité ». Cette « réalité ré-inventée » pourra alors se substituer à la « réalité » fabriquée par les acteurs sociaux, d’autant plus facilement que celle-ci a déjà été occultée au cours des précédentes étapes du processus de recherche.

La posture des chercheurs

À la suite de cet exposé, on peut se demander quels sont les moyens permettant aux chercheurs de se prémunir des dangers de la confusion de ces différents niveaux de « réalité ». En premier lieu, on peut retenir que leur position, à l’égard du rôle des sciences sociales et à l’égard de la place des acteurs dans la construction de la vie sociale, oriente de façon déterminante la manière dont ils conduisent leurs recherches et le « statut » qu’ils accordent à leurs productions.

Les chercheurs qui poursuivent l’objectif de rendre compte des significations que les acteurs attribuent à une situation particulière, peuvent nourrir l’espoir de ne pas ré-inventer la réalité. Ils ont recours à des méthodes qui privilégient les modes de relation égalitaires avec les personnes concernées par le travail de recherche : entretiens qualitatifs, méthodes d’analyse préservant le langage des acteurs, dispositifs de recherche collective, pratiques de recherche-action permettant de rencontrer les personnes sur les lieux de leurs activités.

S’exercer à des pratiques réflexives, visant à analyser leur « posture », leur permet également de se situer « au second degré » par rapport aux situations dans lesquelles ils sont impliqués. Cela concerne aussi bien leur « terrain de recherche » que le milieu professionnel dans lequel ils évoluent qui, comme le souligne Pascal Nicolas-Le Strat, procure aux chercheurs des motifs légitimes à l’« invention de la réalité ».

2- La construction du sens commun

Les développements théoriques qui suivent exposent en quoi consiste la « confusion » que le sens et le langage communs réalisent entre la « chose » et le « sens de la chose », et la manière dont celle-ci intervient dans la perception commune de la « réalité » [4].

Le sens en contexte

La « confusion » repose sur les propriétés indexicales du langage, c’est-à-dire sur le fait que le sens d’un mot ne peut être décidé sans la référence au contexte dans lequel apparaît la « chose » désignée par ce mot. Une même « chose » peut recouvrir de multiples significations et le langage courant dispose d’autant de mots pour les exprimer :

Le moyen typifié par excellence par lequel la connaissance issue de la société est transmise est le vocabulaire ainsi que la syntaxe du langage vernaculaire. Celui-ci est avant tout une langue de choses et d’évènements appelés par leur nom. Chaque nom inclut une typification et une généralisation se référant au système de pertinences dominant dans le groupe linguistique qui trouve la chose nommée suffisamment signifiante pour lui fournir un terme à part. [Schütz, 2008, p. 20].

Ces propriétés interdisent toute possibilité de mettre en doute les significations du langage courant. Dans un contexte particulier, les mots désignent « cette chose-là, dans ce contexte-là » et, pour qui partage le sens commun, les mots « disent ce qu’ils veulent dire » et c’est ainsi que « tout le monde les comprend ». C’est précisément cet accord tacite sur le sens qui définit le concept de sens commun (et le concept de membre au sens ethnométhodologique) [5].

De ce fait, les significations sont considérées comme allant de soi [6], non questionnées et non questionnables, et ne s’expriment que de façon implicite. La manière dont le sens est construit (soit la manière dont tel contexte attribue tel sens à telle « chose ») est en quelque sorte oubliée, occultée :

[Cette] omission systématique des aspects constitutifs de la rationalité interne des pratiques sociales […] caractérise le raisonnement sociologique pratique en général, qu’il s’agisse de sa version professionnelle et scientifique, ou de sa version profane. [Barthélemy, Quéré, 2007, p. 26].

Les travaux des chercheurs étant fondés sur la compréhension commune du langage, ils ne peuvent échapper à ces phénomènes d’occultation du sens. Mais, à condition qu’ils s’efforcent de rester au plus près des descriptions des acteurs et de leur vocabulaire, cela ne leur interdit pas de rendre compte du sens implicite attribué à une situation. Cependant, la relation entre ce sens et la problématique traitée ne parvient pas à s’établir clairement, car les significations implicites s’expriment essentiellement au travers de métaphores (comme on le verra plus loin). Les métaphores étant généralement considérées comme des illustrations d’un « imaginaire collectif », c’est-à-dire comme étant étrangères à « la réalité », celles-ci n’offrent pas d’arguments « rationnels » susceptibles d’attester la validité du sens qu’elles expriment [7].

Pour accéder au mode de construction du sens, il est nécessaire de recourir à des dispositifs permettant de rendre « problématiques » les significations allant de soi. C’est la fonction du Modèle méta, présenté ci-après.

« Problématiser » le sens du langage courant

La « confusion » qui nous intéresse ici concerne les niveaux logiques correspondant à la situation étudiée (niveau I-b de la Figure I) et aux activités ordinaires qui y sont impliquées (niveau I-a). Les mots du « discours » (niveau II) apparaissent comme équivalents à ceux qui sont prononcés dans le « Monde de la vie pratique », c’est-à-dire des mots exprimant le sens des objets que l’on manipule et des actions que l’on accomplit. Or, les mots du « discours » ne se réfèrent pas à ce « contexte-là », mais au contexte formé par des circonstances particulières dans lesquelles ces mêmes objets et actions constituent un « problème social ».

Il s’agit donc de s’intéresser aux mots employés pour désigner les objets et actions dans le cadre des activités ordinaires, puis d’identifier les conditions particulières qui permettent d’attribuer à ces objets et actions le sens exprimé par les mots du « discours ». Ce sont en effet ces conditions particulières qui révèlent le mode de construction du langage et les constituants de la problématique étudiée.

On verra que le fait de révéler les significations tacites opère un « changement de cadre » qui ouvre de nouvelles perspectives d’interprétation. Ce « déplacement » permet de déconstruire les raisonnements relatifs aux « raisons d’agir » des acteurs (envisagées le plus souvent en termes de jugements de valeur incriminant des « responsables ») et de les considérer sous l’angle des « buts pratiques », poursuivis par chacun dans le cadre de ses affaires quotidiennes. Les moyens d’intervention susceptibles de modifier les « comportements » reposent sur la modification des conditions pratiques de la réalisation des actions, plus sûrement que sur les incitations ou les sanctions fréquemment envisagées en guise de « solutions ».

Ce « changement de cadre » apporte également un nouveau point de vue sur les réactions et sentiments exprimés à l’égard de la situation. Si on les rapporte aux « choses », ces réactions semblent disproportionnées, dramatisées, mais elles trouvent leur justification lorsqu’on établit leur relation avec le « sens des choses ».

3- Le Modèle méta : un outil d’analyse du sens commun

Le Modèle méta a été élaboré à partir des premiers travaux de recherche, portant sur les résultats d’une enquête ayant pour thème la « propreté des espaces publics » [8]. Il a ensuite été développé à l’aide des travaux portant sur deux autres enquêtes (dont celle présentée plus loin). Il est présenté ici au travers de l’exemple du « discours sur la saleté » [9].

Le discours selon le sens commun

En premier lieu, le Modèle s’attache à considérer la lecture de sens commun du « discours ». Selon celle-ci, les propos tenus sur le sujet étudié se répartissent en une part « objective » et une part « subjective ». Il est en effet apparu que les différentes équipes d’enquêteurs cherchaient à distinguer, parmi les propos recueillis, ceux qui se rapportaient à des éléments concrets, « réels », et ceux qui semblaient relever d’appréciations subjectives, évoquant des éléments symboliques ou imaginaires, sans rapport direct avec le sujet concerné. (Cette distinction faisait également partie des préoccupations des commanditaires des enquêtes).

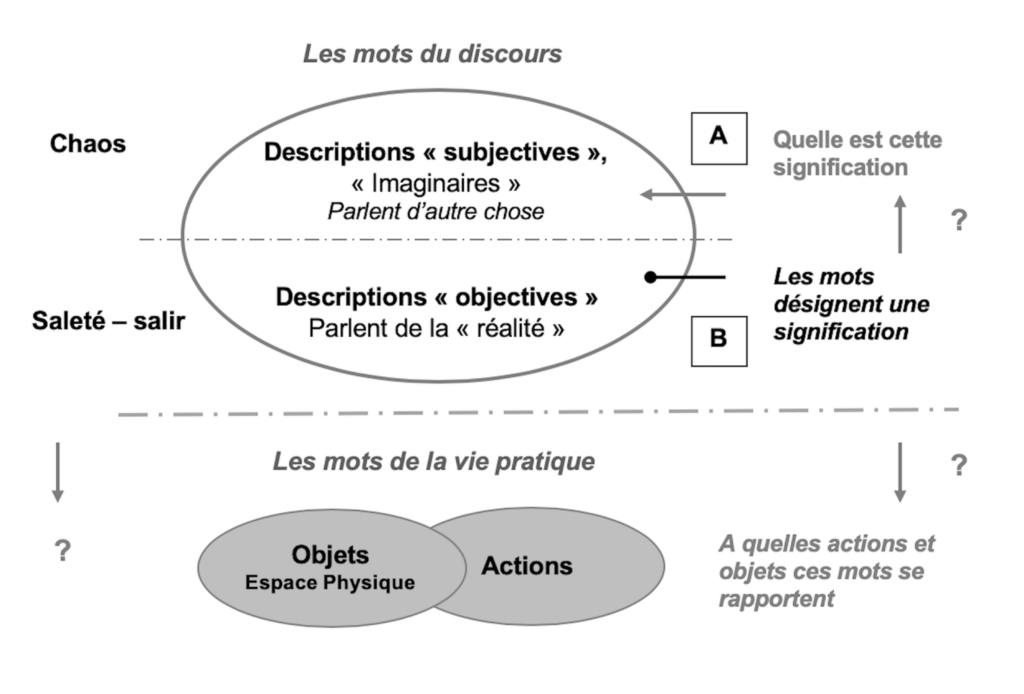

Le « discours sur la saleté » se présente donc comme suit :

– la « partie objective » comporte les mots « salir » et « saleté » qui, selon la compréhension de sens commun, sont considérés comme désignant des actions et des objets « concrets ».

– la « partie subjective » comporte le mot « chaos ». Cette expression métaphorique, prononcée au cours d’un entretien, illustrait l’interprétation selon laquelle les réactions manifestées à l’égard de la « saleté » provenaient de la sensation d’une « déstructuration », due aux mutations économiques et sociales contemporaines. La « saleté » venant en quelque sorte révéler le « chaos » et « exacerber » les sentiments éprouvés. Les enquêteurs ont retenu cette interprétation car les sentiments exprimés, de dégoût et de profonde inquiétude, leur semblaient en effet disproportionnés par rapport à la question de la « saleté ». Et la métaphore du « chaos » paraissait illustrer de façon pertinente l’« univers de désordre » dépeint par les entretiens qui, outre la « saleté des rues », décrivaient les différents « désordres » affectant la ville [10].

Le discours selon le Modèle méta

Selon les conclusions des travaux de recherche, le Modèle méta (cf. Figure II ci-dessous) permet de postuler :

1) que les mots situés dans la « partie B » (« objective ») ne désignent pas les objets, tels qu’ils se présentent dans la vie quotidienne, ni les actions telles qu’elles sont accomplies. Ils expriment la signification se rapportant à ces objets et actions, selon des modalités qu’il s’agit de définir (cf. point 3).

2) que cette signification est indiquée par la métaphore située dans la « partie A » (« subjective »).

3) qu’il existe une « confusion de sens » entre les « mots du discours », situés dans la « partie B » et les « mots de la vie pratique ». Il s’agit donc de considérer les seconds, afin d’identifier la nature de cette « confusion » et d’effectuer une traduction de l’un vers l’autre de ces deux mondes.

On retient donc, à ce stade, que les mots « saleté » et « salir » expriment le sens attribué à des objets et actions, qu’il s’agit de définir, et que cette signification est indiquée par la métaphore du « chaos ».

La traduction du monde du discours vers le Monde de la vie pratique

Dans le cadre de la vie quotidienne, les mots qui sont employés pour décrire l’activité consistant à « évacuer les déchets » ne sont plus « saleté » et « salir », mais « détritus » et « jeter ». Ce sont ces deux couples de mots qui, selon le sens commun, sont considérés comme équivalents et forment la « confusion de sens ».

Selon le Modèle, le « chaos », ou « désordre », serait la signification (exprimée par les mots « saleté » et « salir ») attribuée aux activités désignées par les mots « détritus » et « jeter ». Il s’agit à présent d’établir la manière dont cette signification est attribuée à ces activités. Cela nécessite de faire appel à la notion de « sens en contexte » (cf. plus haut).

Le sens exprimé par le mot « saleté » se rapporte bien aux « détritus », mais les « détritus dont on parle » ne sont pas ceux que nous manipulons dans la vie quotidienne, il s’agit des « détritus qui se trouvent dans la rue ». Ce sont des « objets » de même nature, mais ils n’ont pas le même sens et ne sont pas désignés par les mêmes mots. C’est le fait de « ne pas être à leur place » (définie par les conventions sociales) qui attribue aux « détritus dans la rue » le sens d’« objet en désordre » et permet de les désigner par le mot « saleté ». De même, les expressions « jeter à la poubelle » et « jeter dans la rue » se rapportent à la même action, mais le sens de la seconde est celui de « jeter ailleurs que là où il faut », soit « mettre le désordre », correspondant au sens exprimé par le mot « salir ».

On voit ici en quoi le sens du langage courant n’a pas lieu d’être questionné (et ne peut l’être sans le recours à des procédés spécifiques) [11] et en quoi consiste la surprenante notion d’« occultation du sens ». Les travaux des enquêteurs avaient bien révélé que la notion de « saleté » était associée à celle de « désordre » et que les réactions exprimées portaient moins sur la présence de « détritus » dans l’espace public, que sur le non-respect des conventions sociales dont cette présence témoignait. Mais le « désordre » était interprété comme étant le sens attribué à la situation (en lien avec la métaphore du « chaos ») et ne pouvait apparaître en tant que sens « véritable » (sens tacite) des mots eux-mêmes.

Par ailleurs, la distinction qu’il convient de faire, entre « un objet » et « un objet dans la rue », n’est pas concevable dans le cadre du sens commun. La signification de l’objet apparaît dans l’espace, au moment où il est perçu et, lorsqu’on est dans la rue, on ne voit pas « un objet dans la rue », on voit « un objet ». La structure du langage interdit également cette distinction. Dans l’énoncé « un objet dans la rue », la présence du mot « objet » empêche de concevoir que le sens porte sur « … dans la rue », c’est-à-dire sur « la place de … ».

Le changement de cadre d’interprétation

La « traduction » ainsi opérée requalifie la problématique de « la saleté des espaces publics ». Celle-ci ne concerne pas les « choses » (les déchets et la question de leur traitement), elle concerne la « place des choses » et le fait que les conventions sociales ne soient pas respectées (ou non partagées). Les vives réactions et les émotions exprimées sont fondées sur le constat d’une « rupture » de l’accord social portant sur la définition des lieux réservés aux déchets et sur la valeur accordée à l’espace public.

Il ne s’agit plus de se préoccuper seulement de l’évacuation des déchets et de l’entretien des rues, mais de l’organisation de l’espace public et de sa conformité avec les usages, c’est-à-dire de sa « mise en ordre ».

Pour ce qui concerne les « raisons d’agir » des acteurs, l’action consistant à « jeter » n’est pas motivée par l’intention de « mettre le désordre » mais par la nécessité pratique d’évacuer les déchets. La question : « Pourquoi les gens salissent-ils ? » devient : « Qu’est-ce qui incite les gens à déposer les déchets en tel ou tel endroit ? » et « Comment sont établies les “règles” qui déterminent la place assignée aux déchets ? ». Dans le cadre de la vie urbaine, les « règles » qu’il s’agit d’appliquer sont les procédures édictées par les Collectivités. Ce sont les conditions concrètes d’application de ces procédures, et le « degré de contrainte » qu’elles imposent, qui déterminent la manière dont chacun agit. (Plus la contrainte est élevée, plus les occasions d’enfreindre les « règles » sont nombreuses) [12].

4- L’exemple de l’expression « insécurité »

Les résultats de l’enquête sur le thème des « relations de voisinage » [13], moins aboutis que ceux de l’enquête précédente, n’avaient pas révélé clairement les « mots-clés » pouvant faire l’objet de l’analyse proposée par le Modèle méta. La première étape du travail de recherche a donc consisté à les identifier.

L’expression « insécurité » présentait également plusieurs particularités. Celle-ci n’avait pas été employée pour définir la problématique étudiée [14]. Le commanditaire avait choisi le terme de « diagnostic social » pour annoncer l’enquête. Et, pour ma part, je considérais que l’expression « insécurité » orienterait la recherche selon le sens le plus convenu (et vague) du terme, comme j’avais pu l’observer au cours des réunions publiques organisées dans mon quartier de la ville de Saint-Denis : les débats portant essentiellement sur les « mesures de sécurité » susceptibles de résoudre les « problèmes », cela sans que l’on s’attarde à définir précisément en quoi ceux-ci consistaient.

Par ailleurs, le mot « insécurité » n’appartient pas véritablement au langage populaire. Il s’agit d’un des « termes spécialisés », évoqués précédemment, qui s’insinuent dans le langage courant et perturbent le sens commun en apportant des confusions d’une autre nature.

J’avais néanmoins choisi d’étudier cette expression, en considérant qu’elle était couramment employée pour désigner le « type de problème » en cause et qu’elle pouvait être analysée au moyen du Modèle méta, en tant qu’expression censée désigner des éléments « objectifs et concrets ».

Le discours sur l’« insécurité » ou la présence d’un conflit social

La métaphore, figurant dans la « partie A » du Modèle (cf. Figure II), est celle de « la guerre ». Les descriptions recueillies évoquaient en effet des scènes de « guerre urbaine », en particulier au travers d’expressions telles que : « On se serait cru à New-York ou Chicago ». Celles-ci faisaient référence à une intervention spectaculaire de la police dans les rues du quartier concerné, en direction de « bandes de jeunes » venues des banlieues voisines. Ici encore, les sentiments exprimés (peur, tensions, hostilité, malaise) semblaient disproportionnés par rapport à l’ensemble des évènements décrits, les plus remarquables intervenus dans l’enceinte des immeubles (un trafic de drogue installé dans un appartement et une « bagarre » entre deux jeunes gens) ayant eu lieu plusieurs mois avant l’enquête.

Selon le Modèle méta, l’expression « insécurité » exprimerait la signification accordée à des actions du « Monde de la vie pratique », signification indiquée par la métaphore de « la guerre ». Il s’agissait donc de déterminer ces actions et les mots usuels pouvant les désigner.

Cette entreprise a soulevé des difficultés, car le mot « insécurité » évoque les notions de « criminalité » ou de « banditisme » qui viennent troubler le raisonnement. Leur sens pourrait être exprimé par la métaphore de « la guerre » et, si l’on considère les mots « insécurité » et « criminalité » comme des synonymes, les actions qui s’y rapportent pourraient être désignées par des mots tels que : « voler, agresser, se bagarrer, vendre de la drogue ».

Or les expressions « banditisme » ou « criminalité » ne sont pas employées pour décrire les situations vécues, elles sont évoquées à titre métaphorique. Les récits fournis décrivent davantage des « nuisances », difficiles à vivre au quotidien, que des situations de mise en danger. Il s’agit du bruit provoqué par les groupes de jeunes gens durant la journée et la nuit ; de leur présence dans les cours des immeubles et les halls d’entrée ; du fait qu’ils mangent, fument (parfois de la « drogue »), boivent (parfois de l’alcool), laissent des déchets dans les endroits qu’ils occupent, détériorent différents équipements des immeubles.

On peut donc considérer que le mot « insécurité » se rapporte aux actions désignées par les mots : « manger, boire, fumer, parler ou crier, déposer des détritus, détériorer ». Cependant, la relation entre la métaphore de « la guerre », exprimant le sens de « conflit » ou « discorde », et celle de ces activités reste obscure. La correspondance entre les mots impliqués dans la « confusion de sens » ne peut être établie, car l’expression « insécurité » n’est pas un « verbe d’action » (selon la définition de sens commun) pouvant figurer dans la « partie B » du Modèle [15].

C’est l’expression « semer le trouble » qui, faute de mieux, a été choisie pour tenir lieu de « verbe d’action », en référence au terme « fauteurs de troubles », issu d’un entretien et désignant les « responsables ». « Semer le trouble » exprimerait donc le sens attribué aux actions mentionnées, en fonction d’un contexte particulier. Ici, ce sont les lieux dans lesquels ces activités se déroulent, ainsi que leurs horaires, qui forment ce contexte. C’est le fait qu’elles aient lieu dans les halls et les cours des immeubles, en journée et jusqu’à des heures avancées de la nuit, qui définit leur non-conformité aux usages et leur caractère « déviant ».

La notion de « guerre », évoquée par la métaphore, suggère que l’expression « semer le trouble » n’exprime pas seulement la présence d’un « désordre » (cf. l’exemple du thème de la « saleté ») et le constat d’un désaccord, portant sur la manière dont il convient de se comporter dans les espaces des habitats collectifs. Elle exprime la présence d’un conflit, d’une discorde, d’un « climat d’hostilité » [16]. Les entretiens mentionnaient en effet les différents litiges opposant les habitants et l’existence d’une mésentente entre les plus anciens et les nouveaux arrivants (l’enquête avait été motivée par les nombreuses plaintes, adressées au bailleur par les premiers).

Selon cette interprétation, les situations communément désignées par l’expression « insécurité » concerneraient davantage un état des relations, un conflit social, qu’une situation de mise en danger. Le terme « climat d’hostilité » s’accorde avec l’expression « climat d’insécurité », prononcée par le commanditaire, qui conforte cette interprétation. Le mot « climat », assorti d’un qualificatif, décrit généralement la nature des relations au sein d’un groupe ou d’une organisation. Plusieurs personnes mentionnaient également le fait que les membres du groupe « adverse » ne les aimaient pas.

Je développerai plus loin les arguments que je soutiens à propos du recours à l’expression « insécurité », dont l’effet (et le rôle consenti) est de dissimuler l’existence de ce conflit social.

Le changement de point de vue sur les « raisons d’agir »

Il est particulièrement intéressant de s’employer à redéfinir les « raisons d’agir » des jeunes gens, (fortement représentés parmi les habitants qualifiés de « fauteurs de troubles »), car les appréciations portées sur les activités jugées déviantes, empêchent d’envisager qu’elles puissent être motivées par des intentions positives. Cela d’autant que la notion de « déviance » (non-respect des conventions) est associée à celle de « délinquance » (non-respect des lois). Les jeunes font en effet « ce que font les délinquants », ils « traînent dehors » durant la journée et la nuit. La consommation de « produits illicites », supposée ou avérée selon les situations, permet de confirmer le caractère illégal de leurs activités. La notion d’« illégalité » peut être, à son tour, associée à celle de « criminalité », glissement de sens que le terme « insécurité » introduit également.

Comme l’indique Howard Becker, qui attire l’attention sur le risque que courent les sociologues de « construire des théories à propos d’activités qui ne se déroulent jamais comme nous l’imaginons », les « raisons d’agir » sont souvent beaucoup plus communes qu’elles n’y paraissent :

Si nous regardons de près ce que nous observons, il est très vraisemblable que nous verrons les faits sur lesquels les théories interactionnistes attirent l’attention. Nous constatons que les gens qui se livrent à des actes conventionnellement considérés comme déviants ne sont pas mus par des forces mystérieuses et inconnaissables : ils font ce qu’ils font pour des raisons tout à fait identiques à celles qui motivent les activités les plus ordinaires. [Becker, 1985, p. 216].

Ce que font les jeunes gens consiste à organiser des rencontres conviviales, dans le but d’entretenir des relations sociales et de passer des moments agréables : d’éprouver de la joie, du plaisir et la sensation d’être vivant, comme en témoigne Yazid Kherfi :

Le plaisir était quotidien dans la vie de la bande. C’était d’abord le plaisir du jeu, les jeux de gosses […], puis peu à peu on a trouvé du plaisir à faire des conneries. On s’amusait à renverser les poubelles que l’on trouvait sur la route qui menait du Val-Fourré au centre de Mantes, on lançait des pierres dans les fenêtres des appartements et on faisait du bruit, la nuit, pour réveiller les gens. Toutes ces choses interdites nous procuraient une joie immense. On en riait. On riait souvent. On riait parce qu’on se sentait différents, loin de ces petits pères tranquilles qui rentrent chez eux le soir après leur journée. De ces petits pères qui boivent et qui finissent leur vie, inutiles, comme ceux que l’on voit aujourd’hui dans les quartiers […]. [Kherfi, Le Goaziou, 2003, p. 38].

Ces considérations ne nient pas le fait que les « conneries » des jeunes gens [17] puissent créer des conditions de vie difficiles pour les habitants du voisinage (notamment lorsqu’elles s’ajoutent à des difficultés d’une autre nature : la qualité de l’habitat, les situations économiques et/ou de discrimination sociale). Mais elles modifient la qualification du « problème » et montrent en quoi les « mesures de sécurité » envisagées pour le résoudre ne peuvent y parvenir, comme les entretiens en ont témoigné. Par ailleurs, les adultes attendent de la part des jeunes qu’ils veuillent bien « respecter » les espaces communs, mais les dispositions prises pour les éloigner de ces lieux leur confirment que ceux-ci ne sont ni communs, ni partagés et sont, de ce fait, « non respectables ».

L’espoir d’apporter des améliorations (à défaut de solutions) repose sur la possibilité d’engager des relations pour : « désamorcer, relativiser, dialoguer, se connaître, comprendre », comme l’ont préconisé quelques habitants. Il s’agit également de prendre en compte, selon la recommandation de Yazid Kherfi, la nature du « problème » et le conflit social qu’il recouvre :

Ma préconisation principale […] reste de communiquer et d’accepter d’entendre le conflit. Dans le cas contraire, chacun continuera à être alternativement la victime et le bourreau de l’autre. [Kherfi, Le Goaziou, 2003, p. 188].

La dimension indicible du conflit

Le fait que le langage courant ne propose pas d’expression désignant ce à quoi se réfère le mot « insécurité » pose question. De mon point de vue, l’existence d’un conflit social est un non-dit que le recours à ce terme permet de préserver, au nom de l’idéal de « mixité sociale » ou de « diversité culturelle », promu par la plupart des initiatives publiques et associatives.

Si les sentiments de peur qui ont été exprimés ne s’accordent guère avec les évènements décrits, il est cependant possible de leur attribuer une origine différente : celle du constat du conflit en cours et de la menace que représente la perspective d’une « défaite ». C’est-à-dire la perspective de devoir se « soumettre » au mode de vie des nouveaux arrivants, ou de devoir quitter les lieux (de « déserter » selon l’expression éclairante issue d’un entretien) [18].

Il existe des situations dans lesquelles le conflit peut apparaître au grand jour, chaque partie revendiquant ses droits. Mais c’est justement la légitimité de ces droits qui semble faire défaut. Comme l’a montré Howard Becker, dans son célèbre ouvrage Outsider [Becker, 1985], la qualification de la « déviance » nécessite l’existence de « faiseurs de normes », jouissant d’une position dominante leur permettant d’imposer leurs propres normes. Dans le cas des immeubles de la Porte d’Orléans, les anciens habitants appartenaient à des groupes sociaux relativement homogènes (familles blanches, aux revenus confortables, relativement âgées, installées de longue date). Faire valoir leurs « droits » face aux nouveaux arrivants, issus de milieux plus modestes et d’un grand nombre de familles d’origine africaine (logées dans le cadre du changement de statuts des logements sociaux parisiens), reviendrait à revendiquer leur position de domination sociale. Revendication d’autant moins légitime qu’elle pouvait laisser supposer des motivations racistes et que les anciens habitants avaient conscience d’avoir bénéficié jusque-là d’une situation avantageuse, en occupant des appartements confortables destinés en principe à l’habitat social.

Par ailleurs, l’idéal de « mixité sociale » interdit l’expression de désaccords. Cette idéalisation néglige le fait que les accords, qui fondent le fonctionnement collectif, résultent d’une construction et que celle-ci n’exclut pas les confrontations, les conflits, ni l’existence de rapports de force basés sur une hiérarchie sociale, y compris au sein des milieux « populaires ».

La cohabitation de groupes sociaux différents ne répond pas à cette idéalisation, aussi bien pour les groupes minoritaires, que pour ceux qui ont perdu leur position dominante (et cela également dans des situations où l’écart entre les groupes sociaux est moins tranché). Si les « anciens » conservent une position dominante sur le plan de la hiérarchie sociale et de la capacité à exprimer leurs doléances auprès de diverses instances, ils ne disposent pas de moyens concrets pour les faire aboutir. Le « rapport de force » est, en pratique, défavorable et on peut comprendre que cette situation soit source d’inquiétudes, de peur et d’une certaine amertume.

De mon point de vue, l’illégitimité des sentiments ressentis incite à dramatiser les faits en cause, à mettre en avant les activités les plus répréhensibles et les plus « objectivement » inquiétantes, afin de faire apparaître ces sentiments sous les traits d’une « peur légitime ».

Renoncer à l’idéalisation des relations sociales permettrait d’effectuer un déplacement de la question de l’« insécurité » vers celle des « relations de voisinage », afin de prendre en compte la dimension banale des difficultés occasionnées par la vie collective et la cohabitation de différents modes de vie et aspirations. Il n’est pas nécessaire de dramatiser les situations, pour admettre leur complexité et pour apporter aux personnes concernées la considération et la légitimité qu’elles attendent. Il ne s’agit pas de nier pour autant l’existence de situations qui relèvent véritablement de la « criminalité » et de la mise en danger des personnes, mais d’envisager les unes et les autres pour ce qu’elles sont et de les traiter dans le cadre qui leur convient.

Conclusion ou la nécessité d’appeler un chat un chat

Comme on l’a vu, pour accéder aux significations implicites et saisir la « réalité sociale » de sens commun, il est indispensable de faire appel au langage courant, y compris au langage le plus familier. Celui-ci a le mérite de s’affranchir des interdits dictés par la bienséance et s’autorise à « appeler un chat un chat ». Dans le cadre de l’enquête sur le thème de la « propreté », les expressions « foutre la merde » et « foutre le bordel » ont contribué à faire apparaître la relation entre « saleté » et « désordre ». À l’occasion des réunions publiques auxquelles j’ai assisté, j’ai également mesuré à quel point le « cadre d’interprétation » formé par le vocabulaire « officiel » dépossédait les habitants de leurs moyens d’expression et occultait la « réalité » vécue, au profit d’une « réalité pré-fabriquée ». Tandis que les entretiens comportaient des expressions telles que : « marcher dans les crottes de chien » ou « la merde qu’on transporte sous les chaussures », les participants adoptaient le terme de « déjections canines », nettement moins évocateur des expériences concrètes dont il s’agit.

Pour conclure, je laisserai la parole à Edward Rose, qui propose d’adopter un mot des plus ordinaires, pour « faire de la sociologie » :

J’évite […] aujourd’hui de prononcer le mot « société ». J’ai trouvé […] un certain nombre de mots que nous pouvons utiliser, vous et moi. Le meilleur que j’ai trouvé, c’est « les gens ». Il est facile de penser à un groupe de gens en train de parler, de dire des choses, de montrer, de se déplacer, de faire tout cela. Alors vous n’avez plus besoin de conceptions telles que la société. Si vous commencez à réfléchir à la société, vous allez faire de la sociologie de manuel universitaire. C’est exactement ce que j’ai toujours refusé. Je laisse la société de côté, je l’admets. Pourquoi pas ? Ce sont les gens qui forment la société et son omniprésence. Pourquoi ne pas se contenter de comprendre comment font les gens en les observant ? [Rose, 1993, p. 30].

* * *

Mars 2021

Ce texte a été publié dans le revue

Agencements : Recherches et pratiques sociales en expérimentation – Éditions du commun.

Disponible sur Cairn Info

* * *

Bibliographie

AMIEL Philippe, 2004, Ethnométhodologie appliquée : éléments de sociologie praxéologique, Saint-Denis, Les Presses du Lema, Université Paris 8. En ligne (seconde édition, 2010).

BARTHELEMY Michel, QUÉRÉ Louis, 2007, « L’argument ethnométhodologique », in GARFINKEL, 2007, p. 9-44.

BATESON Grégory, (1977, 1980), tome 1 et 2, Vers une écologie de l’esprit, Paris, Seuil.

BECKER Howard S., 1985, Outsiders : études de sociologie de la déviance, Paris, A.-M. Métailié.

BODINEAU Martine, 2010, « Communication, langage et sens commun : Retour ethnométhodologique sur une enquête, le cas d’une enquête sur la propreté des espaces publics », Cahiers d’ethnométhodologie, n°4, Saint-Denis, Les Presses du Lema, Université Paris 8, p. 189-205. En ligne

BODINEAU Martine, 2017, La fabrique d’une sociologie de l’intérieur : regard ethnométhodologique sur un parcours d’apprentissage, de recherche et d’action, thèse de doctorat en sciences de l’éducation, soutenue en juin 2017 à l’Université de Paris 8, sous la direction de Jean-Louis Le Grand (professeur en sciences de l’éducation) et Pierre Quettier (ethnométhodologue, maître de conférence en sciences de l’information et de la communication). En ligne sur: Faire thèse en fabriquant

GARFINKEL Harold, 2007, Recherches en ethnométhodologie, trad. de l’anglais (USA) [Studies in Ethnomethodology, 1967] par Michel Barthélémy, Louis Quéré (dirs.), Paris, PUF.

GILON Christiane, VILLE Patrice, 2014, Les arcanes du métier de socianalyste institutionnel, Presses Universitaires de Sainte Gemme. En ligne

KHERFI Yazid, LE GOAZIOU Véronique, 2003, Repris de justesse, Paris, La Découverte

ROSE Edward, 1993, « Conversation avec Harvey Sacks : analyse avec modifications et corrections », Cahiers de recherche ethnométhodologique, n°1, juin 1993, Laboratoire de recherche ethnométhodologique, Université de Paris 8.

SCHÜTZ Alfred, 2010, Essais sur le monde ordinaire, Paris, Le Félin Poche. [Cet ouvrage comporte l’article : « Don Quichotte et le problème de la réalité » (p. 155-190), dont le titre a inspiré celui du présent texte].

SCHÜTZ Alfred, 2008, Le chercheur et le quotidien, Paris, Klincksieck.

WATZLAWICK Paul, 1980, Le langage du changement : éléments de communication thérapeutique, Paris, Éditions du Seuil.

WATZLAWICK Paul, WEAKLAND John, FISH Richard, 1975, Changements : paradoxes et psychothérapie, Paris, Seuil.

Notes

Pour faciliter la lecture, les notes sont également accessibles en pdf: ici

[1] Pascal Nicolas-Le Strat est Professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Paris 8.

[2] Il s’agit de la théorie ethnométhodologique, élaborée par Harold Garfinkel ; de la théorie des types logiques (issue de la logique mathématique) développée dans le domaine de la communication humaine et de la psychothérapie par Grégory Bateson, Paul Watzlawick et les chercheurs de « l’École de Palo Alto » ; les travaux d’Alfred Schütz, portant sur le savoir de sens commun et la définition du « Monde de la vie ». (Cf. bibliographie).

[3] Cf. la Figure I, située plus loin

[4] Exposer des éléments théoriques portant sur les caractéristiques du sens commun présente une difficulté particulière. Il s’agit en effet de constructions de « second degré », comme indiqué plus haut, qui ne sont pas compatibles avec la perception commune et résistent de ce fait à la compréhension. Les exemples fournis plus loin, portant sur des expressions du langage courant, permettront d’éclairer les notions complexes développées ici.

[5] Le concept de membre ne désigne pas une appartenance mais une compétence : « La capacité à partager ce qui va sans dire ou ce qui est “pré-connu ”, en un mot, la capacité à partager le “sens commun”, c’est ce qui constitue le membre au sens ethnométhodologique ». [Amiel, 2004, p. 64].

[6] « Ce qui nous est donné comme ne faisant pas question doit, dans une première approximation, être désigné comme ce que nous prenons pour allant de soi du fait de son caractère familier ; il s’agit de la forme de compréhension du monde, et de nous-mêmes, que nous adoptons dans l’attitude naturelle ». [Schütz, 2010, p. 114].

[7] Les métaphores appartiennent au langage figuratif (non rationnel) qui, « sous une forme condensée », possèdent « un énorme potentiel de signification ». [Watzlawick, 1980, p. 56].

[8] L’enquête a été réalisée en 2004, pour le compte de la ville de Saint-Denis, par un groupe d’étudiants en sciences de l’éducation de l’Université Paris 8, sous la direction de Patrice Ville, socianalyste, maître de conférence. Elle a été menée au moyen d’entretiens non-directifs, introduits par la question : « Salir Saint-Denis, qu’est-ce que cela signifie pour vous ? ».

[9] Le « discours » fait ici référence à la synthèse de l’ensemble des entretiens.

[10] Il faut noter ici que l’approche socianalytique, basée sur une méthode d’entretien non-directif, prend en compte les propos métaphoriques, y compris ceux qui semblent « hors sujet », considérant que tous ont un « lien de sens » avec le sujet étudié. (Cf. Gilon, Ville, 2014).

[11] Ce sont des circonstances quasi fortuites qui m’ont permis de déceler la « confusion de sens », grâce toutefois aux premières notions théoriques dont je disposais et qui avaient attiré mon attention sur les phénomènes de paradoxes rencontrés fréquemment au cours de mes raisonnements, ceux-ci manifestant l’existence d’une confusion des niveaux logiques. (Cf. Bodineau, 2010, p. 9-11 pour la version en ligne).

[12] Les analyses relatives à l’intervention des Collectivités sont développées dans l’article déjà mentionné. (Cf. Bodineau, 2010, p. 13-17 pour la version en ligne).

[13] L’enquête a été réalisée en 2009, dans un groupe d’immeuble du quartier parisien de la Porte d’Orléans, pour le compte de la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) et dans les mêmes conditions que la précédente.

[14] La question posée était la suivante : « Comment ressentez-vous l’histoire de la résidence, la situation actuelle, et quelle est, pour vous, la part de chacun dans la reconstruction d’une manière de vivre harmonieuse ? ». La « question de lancement » et l’exposé du « problème » sont rédigés à partir de l’analyse de l’entretien réalisé avec les commanditaires. (Cf. Gilon, Ville, 2004, p. 86-89).

[15] Il est intéressant de noter que, contrairement au langage courant qui nomme des objets et actions (ou leur sens), les « termes spécialisés » comme celui-ci ne nomment rien de précis qui puisse se référer au « Monde de la vie ». Cela contribue au fait qu’ils requalifient (et déqualifient) la « réalité » de sens commun.

[16] L’expression « situation de troubles » est également employée pour désigner des conflits armés.

[17] L’expression « conneries d’adolescents » pourrait qualifier de façon pertinente la plupart des activités des « fauteurs de troubles ». Quand j’ai demandé à mes jeunes voisins « turbulents », devenus adultes, pourquoi ils avaient brûlé la sonnette de mon appartement quelques années auparavant, ils m’ont répondu : « c’était juste pour faire les cons ».

[18] Des craintes ont également été exprimées, à propos de l’hypothèse que les choses empirent, qu’il se passe quelque chose de grave, que les problèmes des banlieues se répercutent sur la périphérie de Paris, que les « bandes » présentes dans le quartier entrent dans l’enceinte des immeubles. Celles-ci ne semblent pas contredire l’interprétation proposée.